はじめに:SNSと美容医療の関係性

近年、日本国内でSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用率は急速に拡大しており、総務省の調査によれば、2023年には国民の約80%以上が何らかのSNSを日常的に活用しています。特にInstagramやTwitter、TikTokなどのビジュアル重視型プラットフォームは、若年層を中心に絶大な影響力を持つようになりました。このSNSの普及は、美容医療分野にも大きな変化をもたらしています。従来は限られた情報源や口コミが主流だった美容医療ですが、現在ではインフルエンサーや一般ユーザーが自らの体験や施術経過をリアルタイムで発信することで、多くの人々が「プチ整形」などの最新トレンドやクリニック情報に手軽にアクセスできる環境が整いました。その結果、美容医療への心理的ハードルが下がり、特にダウンタイムやリスクが比較的少ない施術への関心が高まっています。本記事では、日本特有の文化背景とSNS利用動向を踏まえながら、インフルエンサーが牽引する日本のプチ整形トレンドについてデータとリスク分析を交えて解説していきます。

2. インフルエンサー発信の力

日本においてSNS、特にInstagramやTikTokなどのプラットフォームは、美容医療(プチ整形)の認知拡大に大きく貢献しています。人気インフルエンサーが自身の美容施術体験をリアルタイムで発信することで、消費者の行動と意識にはどのような変化が起こっているのでしょうか。

インフルエンサーによる影響力のメカニズム

インフルエンサーはフォロワーとの高い信頼関係を築いているため、その発言や推奨は「身近な友人からのアドバイス」として受け取られやすい傾向があります。これは従来の広告よりも説得力があり、以下の表のような変化を生み出しています。

| 影響前 | 影響後 |

|---|---|

| 美容医療への抵抗感が強い | “気軽さ”や“自然な仕上がり”への関心増加 |

| 情報源はクリニック公式サイトや雑誌中心 | SNS投稿・ストーリー・ライブ配信から情報収集 |

| 敷居が高いと感じていた | “自分にもできそう”という心理的ハードル低下 |

具体的な事例と日本独自の傾向

たとえば、有名モデルやYouTuberが「涙袋ヒアルロン酸」や「二重埋没法」など、比較的リスクが低くダウンタイムも短い施術を紹介した場合、その翌週には同じクリニックへの予約数が急増するといった現象も報告されています。また、日本独自の文化として、“バレない美しさ”や“自然な変化”を強調するコンテンツが特に支持されており、「プチ整形=身近で安全」というイメージ形成につながっています。

消費者行動への具体的影響(2023年データ)

| SNS経由で美容医療を知った割合 | SNS経由で施術を決めた割合 | SNS発信インフルエンサーの口コミ閲覧経験率 |

|---|---|---|

| 68% | 41% | 76% |

まとめ:インフルエンサー発信による新たなリスクと注意点

このように、インフルエンサーによる発信は日本市場における美容医療の普及を加速させています。しかし、一方で誇張された効果表現や副作用に関する説明不足など、新たなリスクも指摘されています。消費者側も「憧れ」だけでなく、正しい情報収集とリスク認識が求められる時代となっています。

3. 日本独自のプチ整形トレンド

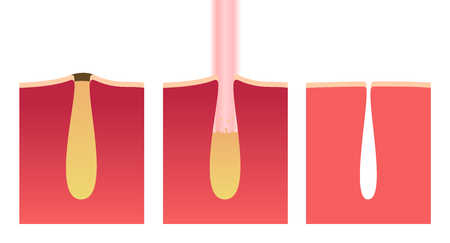

ヒアルロン酸注射やボトックスが人気の理由

日本におけるプチ整形は、メスを使わず短時間で施術可能な「ヒアルロン酸注射」や「ボトックス」が特に人気を集めています。これらの施術はダウンタイムがほとんどなく、周囲に気付かれずに自然な変化を得られることから、若年層から30代・40代の社会人まで幅広い層に支持されています。

日本ならではの美意識とSNS文化

日本独自の美意識として「ナチュラルさ」や「控えめな変化」が重視される傾向があります。SNS上でも、“やりすぎ感”のない自然な仕上がりが好評で、多くのインフルエンサーが自身のビフォーアフターを公開しながら、「ほんの少しだけ可愛く・綺麗になる」体験をシェアしています。このような投稿が共感を呼び、同じ施術を希望するフォロワーが増加しています。

コストパフォーマンスと安全性への配慮

ヒアルロン酸注射やボトックスは比較的リーズナブルな価格帯で提供されており、「まずは試してみたい」という初心者にも敷居が低い点が選ばれる理由です。また、日本国内ではクリニックごとの技術力や薬剤の安全性についても厳しくチェックされており、安心して施術できる環境が整っています。

SNSで拡散される“リアル”な体験談

施術前後の写真や体験談がSNSで拡散されることで、不安や疑問を解消しやすくなっています。口コミやレビュー動画など、ユーザー目線の情報発信が新たな来院動機となり、日本独自のプチ整形トレンド形成に大きく貢献しています。

4. SNSによる情報拡散のリスクと課題

過剰な宣伝と誤情報の拡散

日本におけるプチ整形のトレンドは、SNSを通じて急速に広まりました。しかし、インフルエンサーやクリニックが競い合う中で、実際よりも効果を強調したり、安全性について十分な説明がなされていないケースが目立ちます。特に「ダウンタイムなし」「即日効果」などのキャッチコピーは利用者の期待を過度に煽り、リスク軽視につながる恐れがあります。また、一般ユーザーが体験談として投稿する内容にも医学的根拠が乏しい場合が多く、誤った情報が拡散しやすい環境となっています。

SNS上で見られる主なリスク一覧

| リスク | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| 過剰な宣伝 | ビフォーアフター写真のみ掲載し副作用や失敗例を伏せる | 不十分な判断で施術を受ける人が増加 |

| 誤情報の流布 | 非専門家による体験談や口コミの拡散 | 医学的に正しくない知識が広まる |

| 不安を煽る表現 | 「今やらないと手遅れ」といった煽動的な言葉 | 冷静な判断が妨げられる |

SNS特有の課題と対策案

透明性の確保とメディア・リテラシー教育の重要性

SNS時代では、消費者自身も発信される情報の信頼性を見極める力が不可欠です。日本美容外科学会など専門団体による啓発活動や、公的機関によるガイドライン整備も進められています。さらに、インフルエンサーや医療機関側には広告表示規定を遵守し、副作用・リスクについても明示する責任があります。

安全な情報利用に向けた推奨事項

- 複数の信頼できる情報源を確認する

- 公的機関や医師による公式発信を優先する

- SNS広告とオーガニック投稿の違いを理解する

このように、SNS時代の美容医療利用には利用者・提供者双方が高いリテラシーを持つことが求められています。

5. 消費者が取るべき安全対策

信頼できる情報収集の重要性

近年、SNSを通じて多くのインフルエンサーがプチ整形の体験談やビフォーアフター写真を公開し、その影響力は無視できません。しかし、施術を検討する際にはSNS上の情報だけでなく、公式な医療機関サイトや厚生労働省の発表、口コミサイトなど複数の情報源から客観的かつ最新のデータを集めることが重要です。特に、広告やプロモーション投稿ではリスクや副作用について十分に説明されていない場合もあるため注意が必要です。

クリニック選びのチェックポイント

医師の資格・実績を確認

クリニックを選ぶ際は、担当医師が日本美容外科学会(JSAS)や日本形成外科学会(JSPRS)など公的団体に所属しているか、過去の症例数や経験年数などを公式サイトやカウンセリング時に確認しましょう。

カウンセリング体制と説明責任

信頼できるクリニックは、無料カウンセリングを実施し、施術内容・ダウンタイム・リスク・料金体系について丁寧に説明します。一方的な勧誘や短時間で契約を迫るような対応には警戒しましょう。

口コミ・評判の活用方法

SNSや口コミサイトには有益な情報がある一方で、ステルスマーケティングや偽レビューも存在します。複数サイトで同様の評価がされているか、不自然な高評価ばかりではないかなど、批判的に読み解く姿勢が求められます。

施術前後の自己管理も忘れずに

施術前には自身の健康状態やアレルギー歴を正直に申告し、不明点は必ず質問しましょう。また、施術後も指定されたアフターケアを守り、異常があれば早期にクリニックへ相談することでリスク回避につながります。

SNS時代の賢い消費者意識を持とう

SNSで話題になっているからと安易に飛びつくのではなく、多角的な視点で情報収集し、自分自身と向き合った上で冷静な判断を下すことが、日本における美容医療トラブル防止への第一歩となります。

6. まとめ:今後のSNSと美容医療の展望

日本における美容医療は、SNSの普及とともに大きな変革期を迎えています。特にインフルエンサーによる情報発信が、若年層を中心とした「プチ整形」ブームを牽引し、美容医療へのハードルを下げています。しかし一方で、情報の真偽やリスクについて十分な理解が得られていないケースも増加しています。

SNS時代における美容医療の課題と可能性

今後、日本社会では透明性の高い情報提供と、利用者自身による正確なリスク認識がより重要となります。クリニックや医師側も、SNSを通じた適切な情報発信とコミュニケーション能力が求められます。また、SNS上で拡散されるビフォーアフター写真や体験談は魅力的ですが、それだけに頼らず、公式な医療情報や第三者機関のデータも参考にする姿勢が必要です。

時代に即した活用方法とは

SNSは美容医療との親和性が高く、今後も新たなトレンドやサービスが生まれることが予想されます。一方で、過度な理想像の追求や不適切な施術依頼を防ぐためにも、教育的観点からの啓発活動やガイドライン整備が急務です。個人が自分自身の価値観に合った美容医療を選択できるよう、多角的かつ信頼できる情報環境の構築が求められます。

未来への提言

総じて、SNSと美容医療の関係は今後も深化していくでしょう。日本独自の文化や美意識を尊重しつつ、科学的根拠に基づいた判断力とリテラシーを養うことが、美容医療との健全な関わり方につながります。ユーザー、クリニック、プラットフォーム運営者それぞれが責任ある行動を心掛けることで、安全かつ満足度の高い美容医療サービスの実現が期待されます。